Materialwelt

Ein seltsamer Garten

In der letzten Folge wurde festgestellt, dass sehr hohe Temperaturen notwendig sind, um Quarzglas zu erhalten (kristalliner Quarz schmilzt bei einer Temperatur von 1700 ° C). Natürlich vorkommendes Quarzglas entstand daher nur unter außergewöhnlichen Umständen (Vulkanausbrüche, dem Einschlag eines riesigen Meteoriten, Blitzeinschlag in Sand). Wenn dies so geblieben wäre, hätte Glas kaum eine solch umfassende Nutzung gefunden, wie es heute der Fall ist.

Aber der Mensch ist erfinderisch. Genaueres darüber, wie er darauf kam, wird wahrscheinlich für immer verborgen bleiben, aber vor über 5500 Jahre hat man in Ägypten entdeckt, dass bestimmte Stoffe (Soda, Pottasche), wenn sie Quarz-Sand zugesetzt werden, bei wesentlich niedrigeren Temperaturen schmelzen, und wenn die geschmolzene Masse abkühlt, wird es ein hartes, durchsichtiges Material, das wir heute als Glas bezeichnen. Zusätzlich zu den genannten Stoffen wird Kalk (oder Kalkstein) bei der Herstellung von Glas beigemischt.

Aber wenn diese letzte Zutat nicht hinzugefügt wird? Glas wird es dann auch, aber dieses Glas ... löst sich in Wasser. Und die Lösung heißt Wasserglas. Natürlich ist derartiges Glas für fast alle üblichen Verwendungszwecke von Glas (Fensterglas, Glasgefäße) nicht geeignet. Aber es ist nicht ganz ohne einen Verwendungszweck. Wenn Wasserglas auf einer mineralischen Oberfläche (Gips) aufgebracht wird, reagiert es mit dem Mineral und dem Kohlendioxid der Luft und bildet eine witterungsbeständige Schicht, die gleichzeitig wasserdampfdurchlässig ist. Dieser Prozess wird für Silikatfarben-Beschichtungen genutzt. Und früher gab es einen Klebstoff (ältere Leser werden sich daran erinnern), der Bürokleber genannt wurde - auch dies wurde aus Wasserglas gemacht. Es war kein besonders guter Klebstoff – er zerstörte das Papier und neigte dazu, bei der Alterung zu verspröden, aber für eine begrenzte Zeit erfüllte er seinen Zweck.

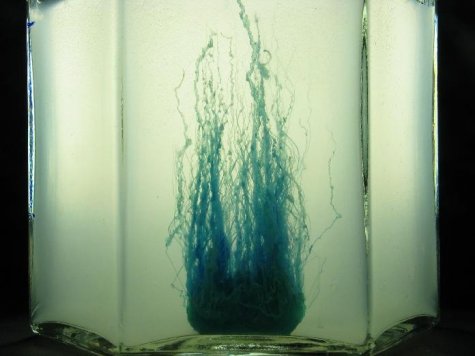

Nun aber - zum Garten! Der chemische Garten ist ein sehr beeindruckendes chemisches Experiment, das für jeden, der interessiert ist, nicht schwierig auszuführen ist. Ein Behälter mit Wasserglas aus dem Baustoffhandel wird benötigt – je transparenter, desto besser. Es sollte vorzugsweise verdünnt sein, mit dem 5-6-fachen seines Volumens an Wasser. Zudem werden einige Metallsalze von Metallen benötigt, deren Silikate sind nicht wasserlöslich sind. Kochsalz (Natriumchlorid) geht nicht, aber Kupfersulfat oder Kupfer-Vitriol (CuSO4 5H2O), da in Gärten verwendet wird und Eisen(III)-Chlorid, das zum Beizen elektronischer Leiterplatten genutzt wird, sind geeignet, ebenso wie Calciumchlorid . Nehmen Sie sich ein paar Körnchen der Salze (als feste Stoffe, nicht aufgelöst) und lassen Sie sie in das verdünnte Wasserglas rieseln.

Aber lassen wir einen großen Autor darüber berichten:

Aber lassen wir einen großen Autor darüber berichten: „Das Kristallisationsgefäß, in dem es sich darbot, war zu drei Vierteln mit leicht schleimigem Wasser, nämlich verdünntem Wasserglas gefüllt, und aus sandigem Grunde strebte darin eine groteske kleine Landschaft verschieden gefärbter Gewächse empor, eine konfuse Vegetation blauer, grüner und brauner Sprießereien, die an Algen, Pilze, festsitzende Polypen, auch an Moose, dann an Muscheln, Fruchtkolben, Bäumchen oder Äste von Bäumchen, da und dort geradezu an Gliedmaßen erinnerten ̶ das Merkwürdigste, was mir je vor Augen gekommen; merkwürdig nicht so sehr um seines allerdings sehr wunderlichen und verwirrenden Ansehens willen, als wegen seiner tief melancholischen Natur. Denn wenn Vater Leverkühn uns fragte, was wir davon hielten, und wir ihm zaghaft antworteten, es möchten Pflanzen sein, ̶ »nein«, erwiderte er, »es sind keine, sie tun nur so. Aber achtet sie darum nicht geringer! Gerade da sie so tun und sich aufs beste darum bemühen, macht sie jeglicher Achtung würdig.«

Es stellte sich heraus, dass diese Gewächse durchaus unorganischen Ursprungs waren, mit Hilfe von Stoffen zustande gekommen, die aus der Apotheke ˃Zu den Seligen Boten˂ stammten. Den Sand am Boden des Gefäßes hatte Jonathan, bevor er die Wasserglaslösung nachgoß, mit verschiedenen Kristallen, es waren, wenn ich nicht irre, solche von chromsaurem Kali und Kupfersulfat, bestreut, und aus dieser Saat hatte sich als Werk eine physikalischen Vorgangs, den man als ˃osmotischen Druck˂ bezeichnet, die bemitleidenswerte Zucht entwickelt, für die ihr Betreuer unsere Sympathie sogleich noch dringlicher in Anspruch nahm. Er zeigt uns nämlich, daß diese kummervollen Imitatoren des Lebens lichtbegierig, ˃heliotropisch˂ waren, wie die Wissenschaft vom Leben es nennt. Er setzte für uns das Aquarium dem Sonnenlicht aus, indem er drei seiner Seiten gegen dasselbe zu verschatten wußte, und siehe, nach derjenigen Scheibe des Glasgefäßes, durch die das Licht fiel, neigte sich binnen kurzem die ganze fragwürdige Sippschaft. Pilze, phallische Polypenstengel, Bäumchen und Algengräser nebst halbgeformten Gliedmaßen, und zwar mit so sehnsüchtigem Drängen nach Wärme und Freude, daß sie sich förmlich an die Scheibe klammerten und daran festklebten.

»Und dabei sind sie tot«, sagte Jonathan und bekam Tränen in die Augen, während Adrian, wie ich wohl sah, von unterdrücktem Lachen geschüttelt wurde.

Für mein Teil muß ich anheimstellen, ob dergleichen zum Lachen oder zum Weinen ist. Das eine nur sage ich: Gespenstereien wie diese sind ausschließlich Sache der Natur, und zwar besonders der von Menschen mutwillig versuchten Natur. Im würdigen Reiche der Humaniora ist man sicher vor solchem Spuk.

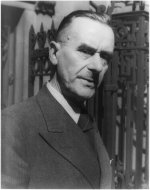

Thomas Mann: "Doktor Faustus"

Übersetzung ins Englische: H C Lowe Porter

Everymans-Bibliothek, 1992, S. 17-18

Hier zitiert aus der deutschen Fassung nach der Ausgabe des Fischer Taschenbuch Verlags von 1987, S. 23-24.

Das Experiment muss den Nobelpreisträger persönlich ebenfalls fasziniert haben, sonst würde es nicht eine so lange und sehr gründliche Darstellung darüber in dem Roman geben. Die durch den Erzähler des Buches, Dr. phil. Serenus Zeitblom, gezogenen Schlussfolgerungen jedoch sind Überlegungen dieser Romanfigur und sollten auch so verstanden werden.

Einige Erklärungen müssen ergänzt werden. In der wässrigen Lösung beginnen die Salzkörner sich zu lösen. Aber zur gleichen Zeit reagieren die gelösten Metallionen mit den Silikationen im Wasserglas, und rund um die Salzkristalle wird eine dichte Schicht (Membran) von sehr kleinen Metallsilikatkristallen gebildet. Diese Schicht ist noch durchlässig für Wasser-Moleküle - Wasser dringt in die Membran. Aber die Metallionen, die umgeben sind von einer "Hülle" der Wasser-Moleküle (Solvatation) können nicht heraus. Als Folge steigt der Druck innerhalb der Membran. Es ist ein Phänomen bekannt als Osmose und tritt auch in der Natur auf - dank der Osmose kann Wasser aus der Erde aufsteigen, um in die Spitzen sogar hundert Meter hoher Baumriesen zu gelangen. Jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der kristalline Silikatfilm nicht länger dem Wasserdruck im Innern widerstehen und platzt. Eine Lösung, die reich ist an Metallionen wird in das Wasserglas hineinkommen, die Metallionen reagieren sofort mit den Silikationen, und der Prozess wird wiederholt. Als Ergebnis entstehen röhren- oder stengelartige Hohlformen, die an natürliche Formen erinnern, mit Farben und Formen je nach den verwendeten Salzen.

Was gibt es zusammenfassend zu sagen? Vielleicht, dass nicht alles das ist, was es zu sein scheint. Aber die gegenteilige Auffassung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden. Nehmen wir an, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, irgendwo außerhalb der Erde (zum Beispiel auf den "schönen entfernten bizarren" Planeten Gliese 581c), ein ungewöhnliches Phänomen entdecken. Was erlaubt uns, es Leben zu nennen? Oder uns daran zu hindern, es Leben zu nennen?

Siehe auch Welt der Materie: Wasserglas.