Garten-Werklers Jahr

Garten-Werklers Tagebuch - Juli

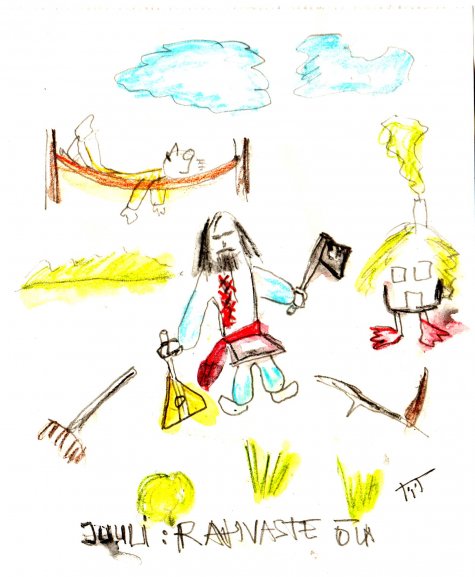

Geschrieben und illustriert von Tiit Kändler

Übersetzung ins Englische: Liis

Vom Englischen ins Deutsche: Leonia

Juli: der Garten der Nationen

Immer wenn Ruhe im Garten einkehrt, dann ist es Juli. Das Gras wächst so langsam, dass man es nicht einmal hören kann. Die Blumen in den Gartenbeeten haben sich gut herausgemacht. Vögel kümmern sich immer weniger ums Singen und beenden diese Darbietung am Monatsende gänzlich. Die Beeren an den Büschen sind noch recht friedlich, ruhig vor sich hin reifend und das Pflücken noch nicht anmahnend. Deshalb gibt es Gelegenheit, einfach herumzuliegen, auf dem Rücken, irgendwo unter dem Stachelbeerbusch oder in der Hängematte – die Wolken beobachtend.

Aus irgendeinem Grund ist derart passive Aktivität schlecht angesehen. Wer immer kann – sei es in Interviews oder in Texten – versichert, dass er oder sie eigentlich ständig beschäftigt sei, sei es im Urlaub oder während der Arbeitszeit, Feiertags oder Alltags. Man muss es immer wieder betonen — ich habe zu tun.

Aber der Garten-Werkler weiß, dass man sich beschäftigen kann, ohne etwas konkretes zu tun – oder, ja, in die Wolken zu starren, unerwartet sich verändernde Formen zu finden ist im Grunde auch eine physikalische Beobachtung. Die Wolken sind eine sich selbst spiegelnde fraktale Welt und diese Welt kennen zu lernen muss nicht auf Bäume und Sträucher beschränkt werden, wo sich die Äderung des Blattes in der Form der Krone wiederholt. Ein rechtes Stück Arbeit. Eine echte Aufgabe.

Wolken sind letztlich auch Teil des Gartens, das sollte man nicht vergessen. Und ein Teil, um den man sich nicht kümmern muss. Die Wolken entstehen von allein, formen sich selbst, unterhalten einen mit ihren Eigenheiten, und wenn es ihnen gefällt, schütten sie ihren Inhalt über einem aus.

Wolken muss man nicht mähen oder jäten, düngen oder entwurzeln. Auch wenn dieser Wunsch hin und wieder in Menschen aufsteigt — wie man die Wolken gegen ihren Willen dazu bringt, nicht zu regnen, oder statt dessen, wie man es schafft, die Wolke mit ihrem Regen vom Garten zu entfernen. In Afrika gab es und mancherorts gibt es heute noch Regenmacher, Regenmänner, die durch ihre Macht und den Willen des Dorfes Regen für ihre Felder herbei bringen. In westlichen Ländern agieren beispielsweise Flieger als Regenmacher, rasant in die Wolken fliegend, Substanzen dort verbreitend und dann hoffend, das der Regen den Garten nässen wird. Oder im Gegensatz – gerade nicht.

Dank der Wolken kann es im Juli geschehen, dass die Sonne am Abend erneut aus Süden scheint. Die Wolken im Süden nehmen plötzlich ein kräftiges Orange-rot an und überziehen damit den gesamten Garten. Der Garten wird rot, wie die Dunkelkammer in des Garten-Werklers Kinderzeit, wenn in rotem Licht auf Papier Fotografien entwickelnt wurden. Und dann wird das Rot unter den Wolken von einem flammenden Blitz erhellt wie bei einer Blitzlichtaufnahme; irgendwo ganz weit entfernt, harmlos und vorübergehend, prägt es den Moment ins Gedächtnis.

So zahlt es sich aus, gelegentlich die Nase zu erheben und damit auch Augen und Ohren gen Himmel, zu den Wolken.

Von dort fallen nicht nur Regen, Hagel und Schnee herunter, sondern ebenso alle möglichen Arten von Strahlung, wovon der Garten-Werkler nur einen unbedeutenden Teil sieht, den regenbogenfarbenen Teil. Des Menschen Farbenwelt ist ärmer als die der Vögel und der Fledermäuse und einiger Nager. Und ärmer noch als die der Rentiere, die nicht nur wissen, wie man seine Augen vor ultravioletter Strahlung schützt — was in den weiter nördlich liegenden Breiten wichtiger ist als bei uns, und wo sie von Schnee und Eis reflektiert wird. Das Rentier sieht diese UV-Strahlung sogar – vielleicht um besser in der Lage zu sein, Wölfe zu enttarnen, die lautlos heranschleichen und deren Fell diese Strahlung reflektiert, oder um auf dem Schnee die Rentierflechten zu sehen, die diese Strahlung verschlucken im Gegensatz zum reflektierenden Schnee. Oder einfach nur so, für dieses und jenes, gerade zum Vergnügen.

Der Mensch, dieses merkantile Wesen, tut sein Möglichstes, Tieren einen zielgerichteten Sinn aufzuhalsen. Wenn ein Vogel singt, dann sicherlich mit dem besonderen Ziel, sich zu etablieren. Wenn ein Baum wächst, dann gewiss um schneller zu Brettern und zu Brennholz zu werden. Und wenn eine Katze herumstreunt, dann sicherlich um Mäuse zu finden. Aber woher wollen wir es wissen. Möglicherweise singen, wachsen und streunen sie einfach so, nur zu ihrem Vergnügen.

Wenn wir eine Katze, einen Baum oder einen Vogel beobachten, erwarten wir, dass sie sich entsprechen, gleich, ob sie in Estland oder Russland, in China oder Mexiko, im Kongo oder in Brasilien wachsen. Wir glauben, dass ganz wie die physikalische Welt sich gleich verhält im Hinblick auf Zeit und Raum – ebenso wie die Gesetze der Physik überall im für uns sichtbaren Universum gelten, ebenso sei es mit der belebten Umwelt.

Aber ist ein Garten der gleiche Garten, wenn er in Estland oder Belgien, der Schweiz oder Russland liegt? Es wäre interessant, dies zu untersuchen und recht einfach und preiswert dazu – wenn man beim Besuch verschiedener Länder jenseits der Bar, Cafes, Museen und Geschäfte auch herumläuft und sich in Parks, Allen und Botanischen Gärten umschaut.

Der Londoner Garten ist nur vordergründig unreguliert und frei, diesem freien Dasein liegt eigentlich ein im Laufe der Jahrhunderte erzieltes genaues Muster zu Grunde. Der Brüsseler Garten stellt großzügig Brennnesseln, Kletten und anderes dergleichen zur Schau, was in Estnischen Gärten, wenn nicht ausgemerzt, so doch in irgendeine Ecke verbannt wäre. Der Genfer Garten will mehr als nur ein örtlicher sein und schmückt sich daher mit alpinen Pflanzen und scheut nicht zurück, Hanf und andere Freude-bringende Pflanzen zu zeigen. Der Kopenhagener Garten ist geharkt und erschien dem Garten-Werkler eher langweilig; im Gegensatz dazu werden im Garten von Göteburg so viele Gartenpflanzen aus verschiedenen Ländern in ein winziges Fleckchen Boden gezwängt, dass es scheint, als sei freier Raum in Schweden bereits seit den Zeiten Gustav Adolfs Mangelware. Der Finnische Garten hat keine Probleme mit Platzmangel, er wirbt damit – man schaue, ein Übermaß an Raum, wie Gold. Der Garten in Rom ist weniger auf seine Pflanzen stolz, als auf seine uralten Steinhaufen, die er stolz als Denkmäler römischer Kaiserzeit kennzeichnet, obwohl niemand der im Garten herumwerkelt sich erinnern könnte wie diese während der Römerzeit aussahen.

Aber der unvorhersehbarste ist zweifellos der Russische Garten. Eigentlich kein Wunder – der Geist Russlands ist von Natur aus unvorhersehbar. So kommt man durch einen Garten, der wie ein vor zehn Jahren vergessenes Kohlfeld wuchert und wo man unter den Apfelbäumen eine rostige Sense aus der Zeit Zar Nikolaus' finden kann, oder den seinen Kater ausschlafenden Eigner oder ein Stück eines T-34-Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg. Und unmittelbar daneben einen Garten, in dem nicht ein einziges Grashälmchen sich in die Zwiebelbeete, den Ringelblumenteppich und das Gurkenfrühbeet verirren kann.

Ja. Aber allen voran ist natürlich der estnische Garten des Garten-Werklers, wo die Pflanzen wachsen wie Gott sie geschaffen hat und wo aus diesem Grund jederzeit ein imaginäres Stück herausgenommen werden könnte, das den Garten von Genf ebenso wie den von Schweden, Finnland, Dänemark, Italien, Belgien zeigen könnte. Den Garten Russlands unbeachtet.